Federführender Partner : ARVALIS

Weitere beteiligte Projektpartner : Landwirtschaftsamt Breisgau-Hochschwarzwald, LUFA Speyer

Hintergrund

Der Anteil an unbewachsenen (gepflügten bzw. bearbeiteten) Böden während der Winterperiode (von November bis April) ist hoch – insbesondere im Kontext von Mais-Monokulturen, wie sie von vielen Landwirten im Elsass praktiziert werden. Aber auch in einer Mais-Getreide-Fruchtfolge bleibt der Boden für einige Wochen unbedeckt.

Für die Anpassung des Ackerbaus an den Klimawandel und seinen Beitrag zur Klimaschutzstrategie im Gebiet des Oberrheins ist die Praxis der Bodenbedeckung ein entscheidender Hebel, der näher untersucht werden sollte.

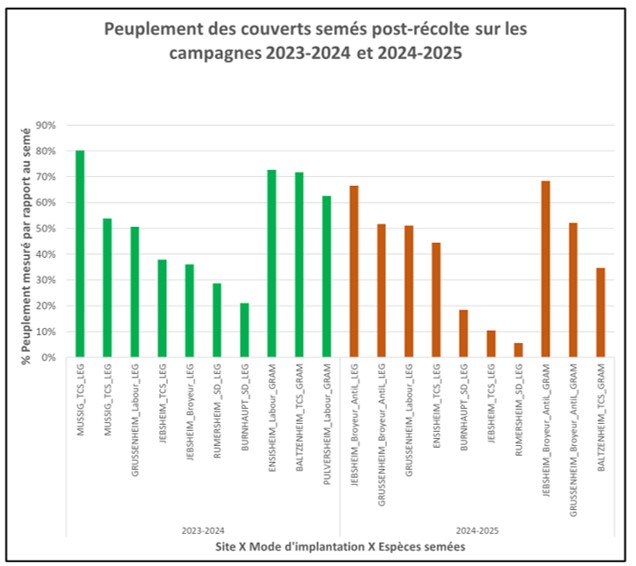

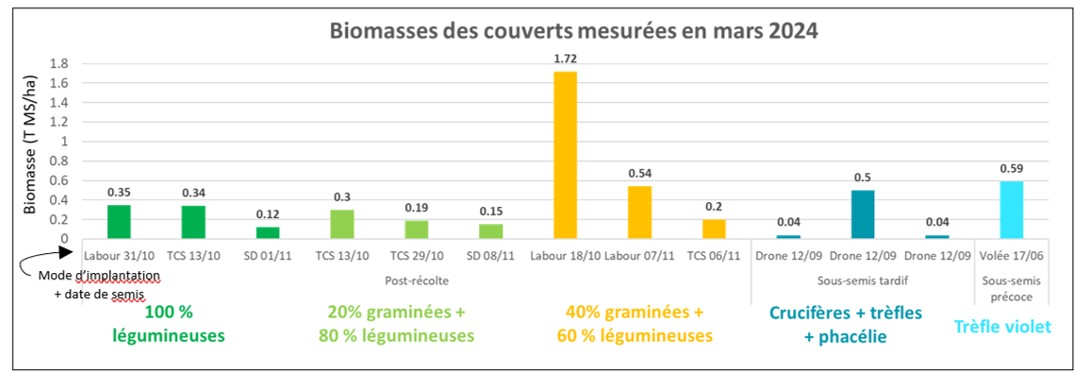

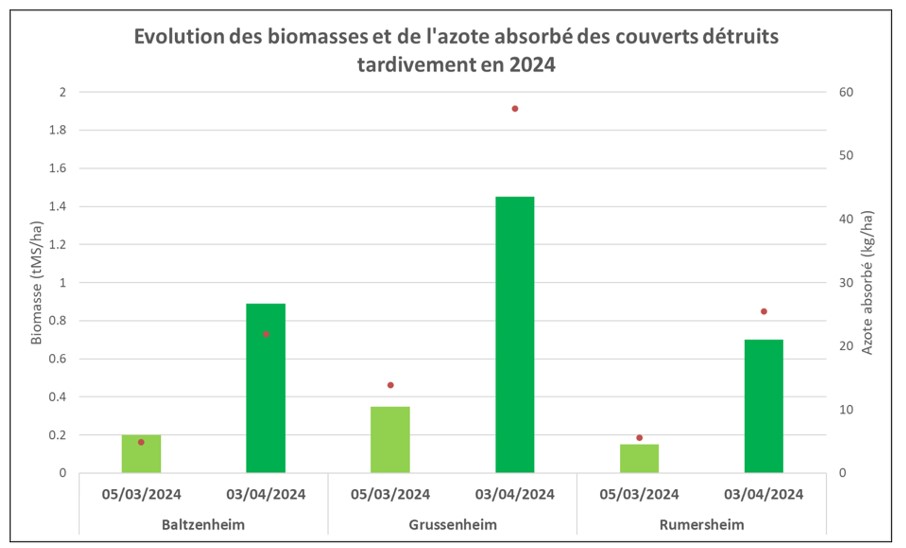

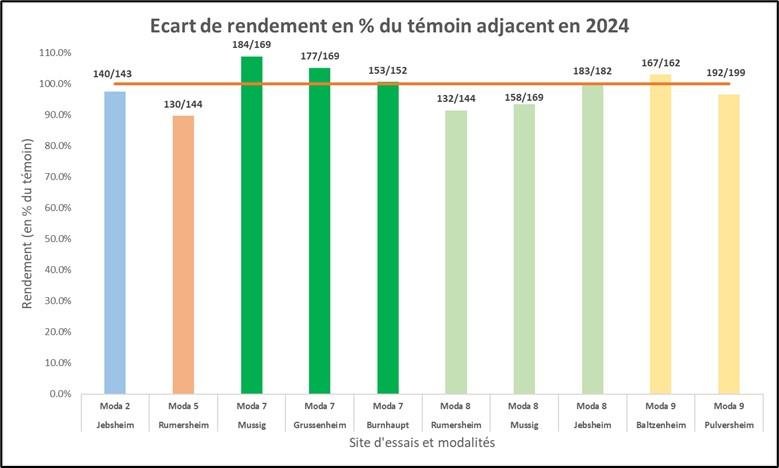

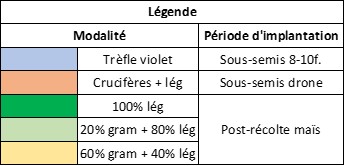

Im Rahmen des Projekts KLIMACrops richtet ARVALIS ein Versuchsfeldnetz zur Etablierung von Zwischenfrüchten zwischen zwei Maiskulturen ein.

Das Landwirtschaftsamt Breisgau-Hochschwarzwald testet dagegen die Etablierung der bunten Kronwicke (Coronilla varia) oder einer alternativen Kultur in einem Maisbestand, um eine Brücke zwischen Mais und einer folgenden Getreidekultur zu schlagen. Ziel ist es, eine dauerhafte Bodenbedeckung zu gewährleisten – auch bekannt als „grüne Brücke“. Diese Idee ist ein zentrales Element der sogenannten „regenerativen Landwirtschaft“.

Anstatt mit regelmäßig neu gesäten Zwischenfrüchten oder Untersaaten zu arbeiten, entstand die Idee, mit einer dauerhaften Begrünung zu arbeiten, in die anschließend eine Hauptkultur eingebracht werden kann.

Die bunte Kronwicke wurde ausgewählt, weil sie frosthart ist, als Leguminose Stickstoff bindet und weil frühere Versuche vielversprechende Ergebnisse für ihren Einsatz als permanente Kultur gezeigt haben.