Agroforstsysteme (AFS, die Integration von Gehölzen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen) erleben momentan eine Renaissance.

Agroforstwirtschaft ist ein nachhaltiges Landnutzungssystem, das die Kombination von Bäumen oder Sträuchern mit landwirtschaftlichen Kulturen und/oder Tierhaltung auf derselben Fläche beinhaltet. Dieses System ist eine veritable Strategie, um die Landwirtschaft an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen.

Einige Vorteile der Agroforstwirtschaft:

- Klimawandel-Minderung: Bäume speichern Kohlenstoff, was zur Reduzierung von Treibhausgasen in der Atmosphäre beiträgt.

- Biodiversität: Durch die Schaffung vielfältiger Lebensräume fördert die Agroforstwirtschaft die Artenvielfalt.

- Bodenschutz: Die Wurzeln der Bäume verbessern die Bodenstruktur und verhindern Erosion.

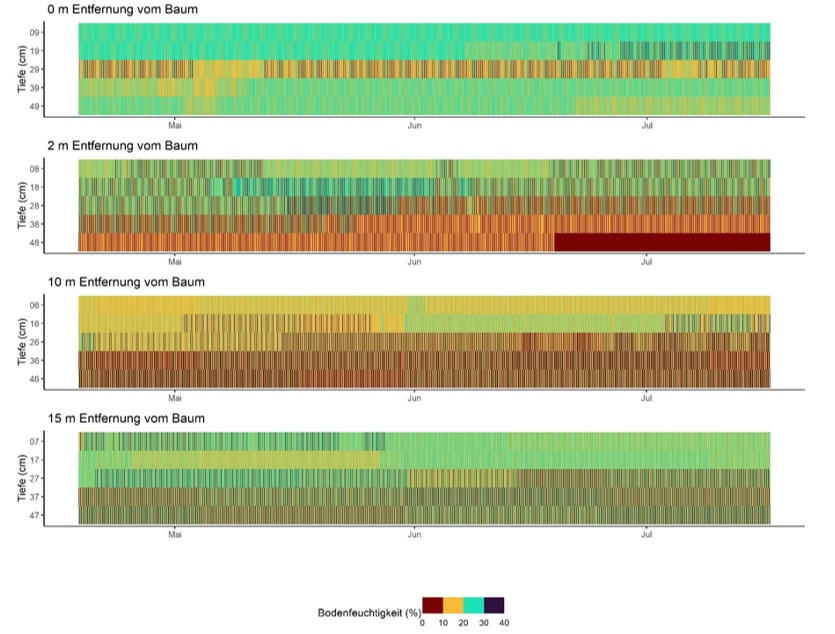

- Wasserhaushalt: Bäume tragen zur Regulierung des Wasserhaushalts bei, indem sie die Verdunstung reduzieren und die Grundwasserneubildung fördern.

- Wirtschaftliche Diversifizierung: Landwirte können durch zusätzliche Erträge aus Holz, Früchten oder Nüssen ihr Einkommen diversifizieren.

Herausforderungen:

- Komplexität des Managements: Agroforstsysteme erfordern spezifisches Wissen und Managementfähigkeiten.

- Anfangsaufwand: Die Einrichtung kann arbeitsintensiv und kostspielig sein.

- Langfristige Investition: Es dauert oft Jahre, bis Bäume Erträge liefern.

- Marktzugang: Es kann schwierig sein, Märkte für die vielfältigen Produkte zu finden.

Anwendungsbeispiele:

Pflanzenproduktion (auswahl):

- Alley Cropping: Zwischen Reihen von schnell wachsenden Bäumen werden landwirtschaftliche Kulturen wie Getreide oder Gemüse angebaut.

- Silvoarable Systeme: Kombination von Bäumen mit Ackerkulturen, z.B. Walnussbäume mit Weizen.

- Windschutzstreifen: Bäume werden als Windschutz für empfindliche Kulturen gepflanzt, um Erosion zu verhindern und das Mikroklima zu verbessern.

Tierhaltung (Auswahl) :

- Silvopastorale Systeme: Integration von Bäumen in Weideland, um Schatten für Tiere zu bieten und die Futterqualität zu verbessern.

- Futterbäume: Anpflanzung von Bäumen, die als Futterquelle für Tiere dienen, z.B. Robinien oder Weiden.

- Tierwohl: Durch die Bereitstellung von Schatten und Schutz verbessert sich das Wohlbefinden der Tiere, was zu höherer Produktivität führen kann.

Insgesamt bietet die Agroforstwirtschaft vielversprechende Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bietet und gleichzeitig zur Anpassung der Betriebe an den Klimawandels beiträgt.

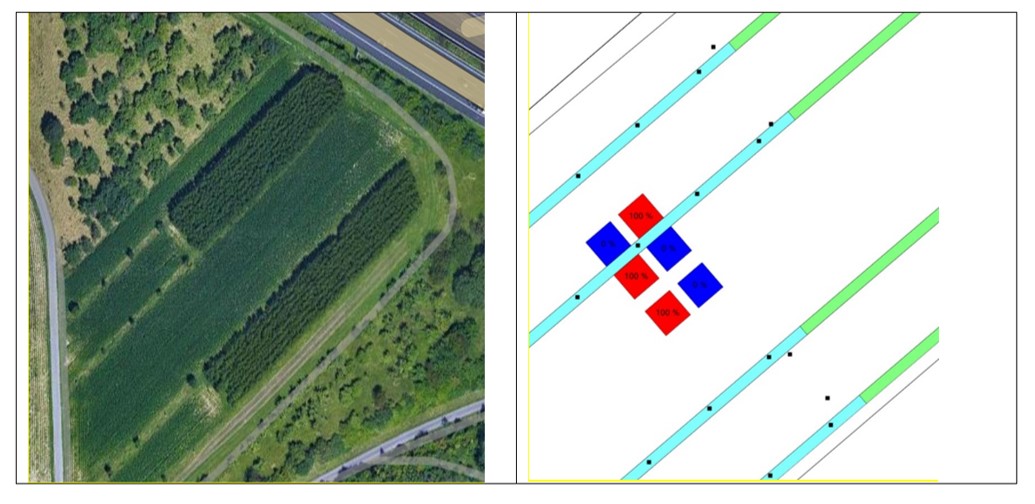

Im Rahmen des Projekts KLIMACrops werden sowohl in Deutschland (LTZ), als auch in Frankreich (CAA) und der Schweiz (FiBL), verschiedne Aktivitäten durchgeführt um Agroforst Systeme weiter zu erforschen und bekannter zu machen

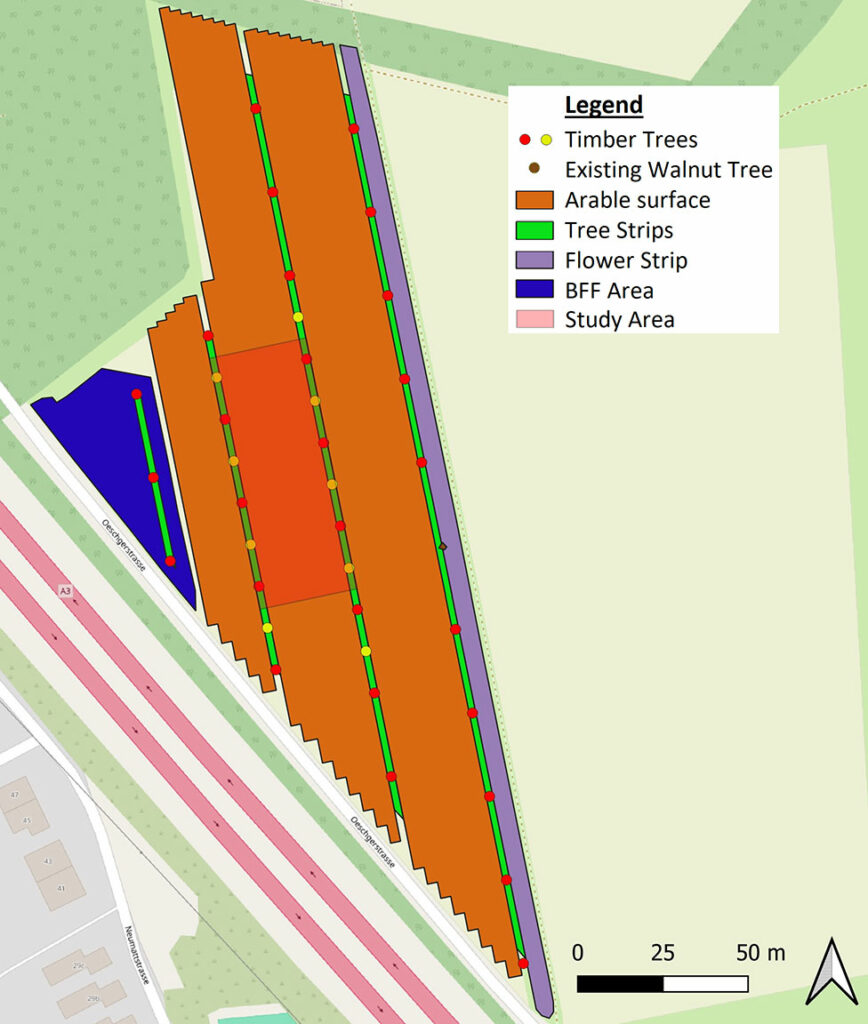

Aufbau einer Agroforst Anlage für Demonstration, Forschung und Bildung von Knowhow am FiBL Schweiz

Um den Besuchenden, Studierenden und Mitarbeitenden am FiBL einen Lernort für praxisrelevante Fragen und eine Forschungsplattform zu bieten, legt das FiBL Team eine gut zugängliche Agroforst-Demoparzelle am FiBL Campus an. Das Projekt dient auch dazu Akteure aus Agrar- und Forstwirtschaft zusammenzubringen und das gegenseitige Lernen zu fördern und die Synergien in Bezug auf Ökosystemleistungen zu erarbeiten.